「足の障害で障害年金をもらえるの?」

と聞かれたら、多くの方は「歩けなくなった人」や「車椅子に乗っている人」の姿を想像するかもしれません。

もちろん、歩行障害は下肢障害の代表的なものです。

しかし、たとえ歩ける場合でも、「関節の動きが悪い」「筋肉が落ちている」といった機能障害があれば、障害年金の対象となる可能性は十分にあります。

この記事では、下肢(足)の障害による障害年金の認定基準について、詳しく解説します

人工関節を挿入・置換した場合の認定基準については、別ページで詳しくまとめてありますので、こちらを人工関節ご参照ください。

目次

1.切断による障害(足が切断された場合)

足が切断された場合は、その切断された場所によって障害等級の程度が変わります。

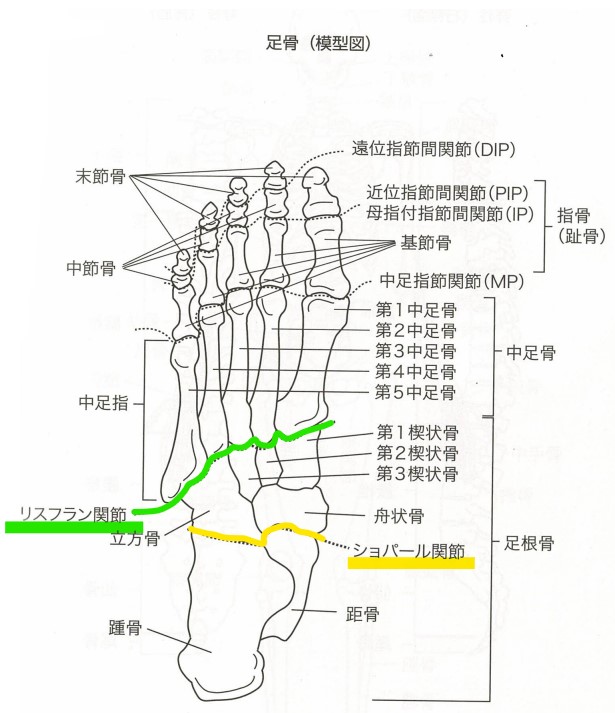

1-1.ショパール関節での切断

足首よりも上で切断された場合、特に「ショパール関節」と呼ばれる部分で切断されたケースが該当します。

ショパール関節は、足の甲と踵(かかと)の骨をつないでいる部分の関節です。

足がショパール関節以上で切断された場合、2級に該当します。

両足がショパール関節以上で切断された場合、1級に該当します。

1-2.リスフラン関節での切断

足の甲の中央部分にある「リスフラン関節」より上で切断された場合です。

リスフラン関節は、足の指の付け根から足首までの間にある関節群です。

| 切断の部位 等級 |

| 両足がショパール関節以上で切断 1級 |

| 片足がショパール関節以上で切断 2級 |

| 片足がリスフラン関節以上で切断 3級 |

1-3.足の指が切断された場合

足の指が切断された場合も、その部位によって評価が変わります。

第一関節(親指の場合は第一関節の半分程度)以上で切断した場合は、「指の用を廃したもの」という機能障害として扱われます。

指の根元から切断された場合(中足趾節関節以上)は、「指を欠くもの」という扱いになります。

両足の全ての指が切断された場合は、2級に該当します。

| 切断の部位 等級 |

| すべての足指が根元から切断 2級 |

| 親指、または親指以外の四本の指が切断 障害手当金 |

2.下肢の機能障害

切断障害とは異なり、関節の動きが悪くなったり、筋力が低下したりする機能障害の場合、認定方法はより複雑になります。

下肢の機能障害は、まず下肢の三大関節(股関節、膝関節、足関節)にどれくらいの機能障害があるかを見た上で、最終的に足全体の機能障害を認定します。

2-1.関節の機能障害の評価方法

関節の機能障害は、主に以下の4段間で評価されます。

原則として、他動可動域(医師がうごかしたときに関節が動く範囲)が通常からどれくらい減少しているかによって評価が変わります。

特に、「全く用を廃しているもの」に認められるかどうかが実務上重要になります。

| 評価 | 関節の他動可動域 | 関節可動域以外の条件 |

| 全く用を廃しているもの | 可動域が通常の1/2以下 | 筋力が著しく低下または消失、もしくは不良な位置で関節が固まっている(不良肢位での強直) |

| 用を廃しているもの | 可動域が通常の1/2以下 | 常時固定装具が必要な不安定な関節(動揺関節) |

| 著しい機能障害を残すもの | 可動域が通常の2/3以下 | 時に固定装具が必要な不安定な関節、または脱臼しやすい関節(習慣性脱臼) |

| 機能障害を残すもの | 可動域が通常の4/5以下 | 固定装具が不要な不安定な関節、または脱臼しやすい関節 |

※関節によっては、固まってほとんど動かない状態(強直)や、安定せず常にぐらぐらする状態(動揺関節)など、特殊な状態にある場合があります。

強直の場合は、関節が固まっている位置によって「良肢位(生活に比較的支障が少ない場合)」と「不良肢位(生活に大きな支障がでる場合)」が判断がされます。

例えば、足首が底屈した状態で固まっていたら、足裏を地面に着けることが出来ず、歩行に大きな障害が出ます。

こういう強直については「不良肢位」として、単なる強直よりも重い状態だと認められる可能性が出てきます。

動揺関節の場合は、固定装具がどの程度必要かによって評価が変わります。

2-2.二関節が「用を全く廃したもの」

下肢の三大関節のうち、2つ以上の関節が「全く用を廃したもの」に該当した場合、その足全体が「用を全く廃したもの」とみなされます。

例えば、右膝関節と右足関節の両方で可動域が半分以下になり、筋力も半減していれば、「右足の用を全く廃したもの」と評価されます。

両下肢が「用を全く廃したもの」に該当した場合は1級に該当します。

一下肢が「用を全く廃したもの」に該当した場合は2級に該当します。

2-3.一関節だけ「関節の用を全く廃したもの」の場合

下肢の三大関節のうち、1つの関節だけが「用を全く廃したもの」に該当した場合の認定基準です。

両下肢のそれぞれ1つの関節(例:右膝と左膝)が「用を全く廃したもの」該当した場合は、「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」として2級に該当します。 (「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」とされます。)

片方の下肢の1つの関節だけが「用を全く廃したもの」に該当した場合は、「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」として3級に該当します。 (「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」とされます。)

ただし、この状態でもその足を歩行に全く使えない場合は、は2級に該当する可能性があります。

2-4.関節が「用を廃したもの」の場合

上記「2-1.関節の機能障害の評価方法」の表にある「用を廃しているもの」に該当した場合です。

下肢の三大関節のうち、二関節が「用を廃したもの」に該当した場合は、3級に該当します。

一関節だけが「用を廃したもの」に該当した場合は、障害手当金に該当します。

2-5.筋力低下による認定基準

筋力が「著減」または「消失」している場合は、その関節は「用を全く廃したもの」と評価されます。

筋力が「半減」と評価された場合は、以下のような取り扱いになります。

両下肢のそれぞれ一関節(例 右股関節と左股関節)で「筋力半減」に該当した場合は、「両下肢に機能障害を残すもの」として3級に該当します。 (「両下肢に機能障害を残すもの」とされます)

片方の下肢の1つの関節だけが「筋力半減」に該当した場合は、「一下肢に機能障害を残すもの」として障害手当金に該当します。 (「一下肢に機能障害を残すもの」とされます)

2-6.その他の認定基準(障害手当金)

片方の下肢の三大関節のうち、1つの関節に「著しい機能障害を残すもの」に該当:障害手当金に該当します。

片方の下肢の三大関節のうち、1つの関節に「機能障害を残すもの」に該当:単独では障害年金の対象にはなりませんが、複数の障害がある場合に併合認定の評価に使われることがあります。併合認定についてはこちらをご参照ください 併合認定

2-7.人工関節、人工骨頭の挿入置換

人工関節、人工骨頭を挿入置換した場合は、こちらのページでまとめてあります。

2-8.足の指の機能障害

足指の第一関節以上(親指の場合は、第一関節の半分)で欠損した場合か、第二関節(親指の場合は、第一関節)または付け根の関節の可動域が1/2に制限された場合、「足指の用を廃したもの」として扱われます。

両足の指が全て「用を廃したもの」に該当した場合、3級に該当します。

片足の指が全て「用を廃したもの」に該当した場合、障害手当金に該当します。

3.変形障害(リウマチ、骨折等)

長管状骨(足の場合、大腿骨、脛骨、腓骨)が骨折した後、うまく治癒せず変形してしまうような場合があります。

3-1.偽関節

骨折部が完全に癒合せず、異常な可動性を持ってしまう状態を「偽関節」と呼びます。

骨の末端部分を除いた「骨幹部」に偽関節ができた場合、以下のいずれかに該当すれば障害年金3級として認定されます。

大腿骨(太ももの骨)に偽関節ができ、運動機能に著しい障害が残る場合

脛骨(すねの骨)に偽関節ができ、運動機能に著しい障害が残る場合

上記に該当しない偽関節の場合は、障害手当金に該当します。

3-2.著しい転移変形

偽関節までには至らないものの、大腿骨や脛骨に著しい変形が残った場合です。

この時、外部から観察できる程度の変形(例えば、15度以上の湾曲)があれば、障害手当金相当となります。

腓骨(すねの外側の細い骨)については、変形の程度が特に著しい場合にのみ、障害手当金の対象となります。

4.短縮障害

下肢の場合、左右の足の長さが異なる「短縮障害」も認定の対象になります。

片方の下肢が、健康な方の足と比較して1/4以上短縮した場合は、「一下肢の用を全く廃したもの(2級)」に該当します。

片方の下肢が、健康な方の足と比較して10センチ以上(または10%以上)短縮した場合は「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(3級)」に該当します。、

5.まとめ

この記事では、下肢の障害による障害年金の認定基準について解説しました。

「歩けない」「足を切断した」といった重度の障害でなくても、関節の機能障害や筋力低下、変形、短縮などによって日常生活に支障が出ている場合も、障害年金が請求できる可能性があります。

足の場合は手と異なり、指の機能よりも足全体の機能や歩行能力が重視され、短縮障害なども重要な認定要素となります。

ご自身の足の障害が、障害年金の対象になるかもしれないと感じた場合は、ぜひ一度専門家にご相談ください。